3 - LA PETITE VENISE

Ce quartier, traversé par un bras de l’Armançon, est bordé par de petites maisons, souvent pittoresques. Sortez votre appareil photos !

UNE CEINTURE PROTECTRICE

L’ancienne ville de Tonnerre était déjà bordée par ce bief, naturel ou creusé des mains de l’homme, qui formait une véritable ceinture protectrice. Les siècles ont passé et par la suite, il n’a évidemment plus été question de rôle défensif. Le bief s’est transformé en onde nourricière, alimentant les moulins et donnant à la ville l’allure d’une petite Venise. Au fil des saisons, la lumière varie, tantôt éclatante, tantôt tamisée. Les reflets de l’eau se mettent au diapason, toujours avec douceur et poésie.

La petite info en + pour être incollable

Mais au fait, c’est quoi un « bief » ?

Un bief est un «canal qui sert à conduire les eaux à la roue d’un moulin» ; un «secteur d’une voie navigable compris entre deux écluses».

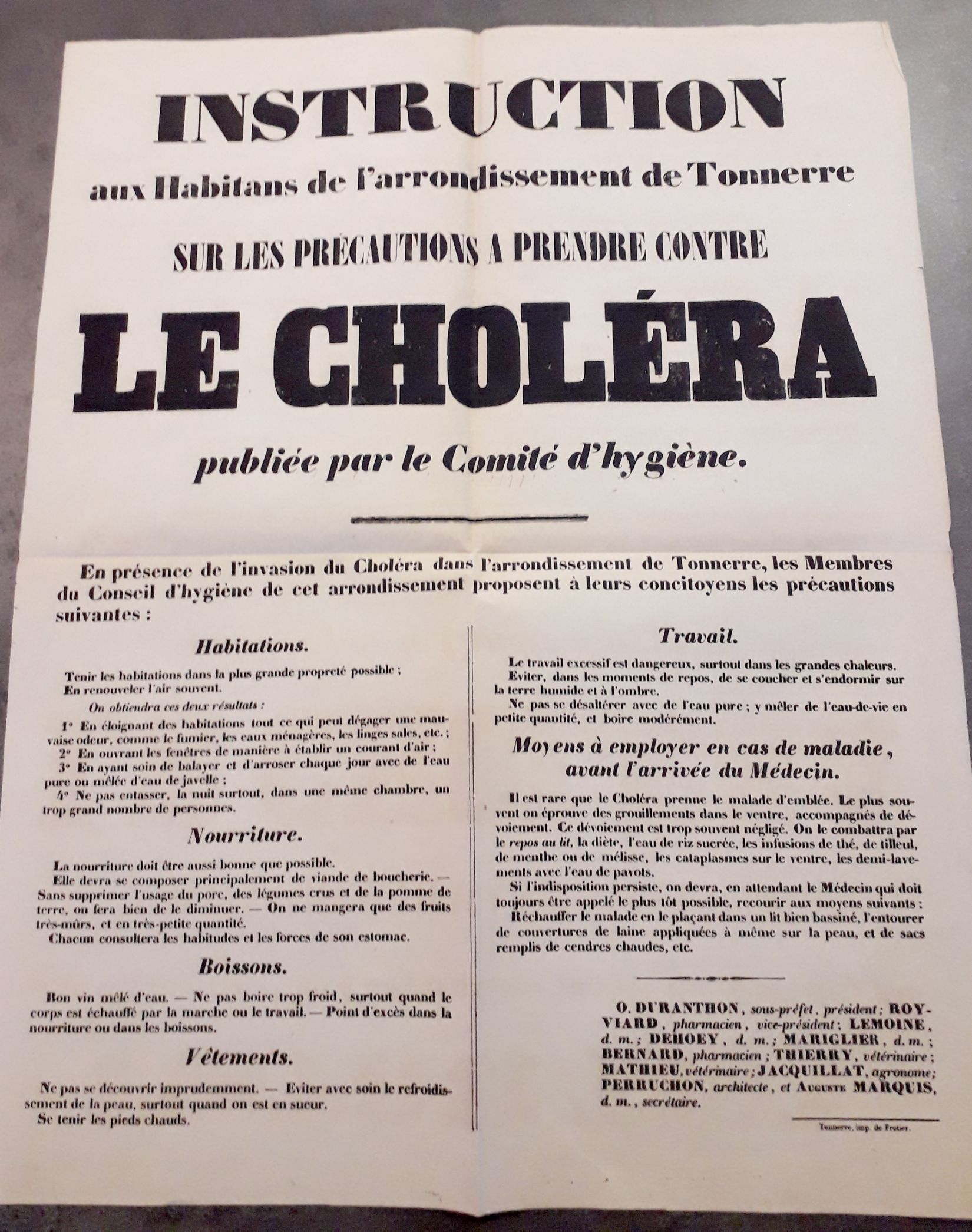

3.1 - LE CHOLERA A TONNERRE

INSTRUCTION AUX HABITANTS DE L’ARRONDISSEMENT DE TONNERRE SUR LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONTRE LE CHOLÉRA.

Publiée par le Comité d'hygiène

TRAVAIL

Le travail excessif est dangereux, surtout dans les grandes chaleurs.

Éviter, dans les moments de repos, de se coucher et s’endormir sur la terre humide et à l’ombre.

Ne pas se désaltérer avec de l’eau pure. Y mêler de l’eau-de-vie en petite quantité, et boire modérément.

MOYENS À EMPLOYER EN CAS DE MALADIE, AVANT L’ARRIVÉE DU MÉDECIN.

Il est rare que le choléra prenne le malade d‘emblée. Le plus souvent on éprouve des grouillements dans le ventre, accompagnés de dévoiement. Ce dévoiement est trop souvent négligé. On le combattra par le repos au lit, la diète, l’eau de riz sucrée, les infusions de thé, de tilleul, de menthe ou de mélisse, les cataplasmes sur le ventre, les demi-lavements avec l’eau de pavot.

3.2 - LES CRUES DE L'ARMANCON

LES CRUES DE L’ARMANÇON, UNE CATASTROPHE PAS TOUJOURS SI “NATURELLE”

Archives de la Ville de Tonnerre, fin du 18e jusqu’au début du 20e siècle - Cote 5O1 1, 2 et 3

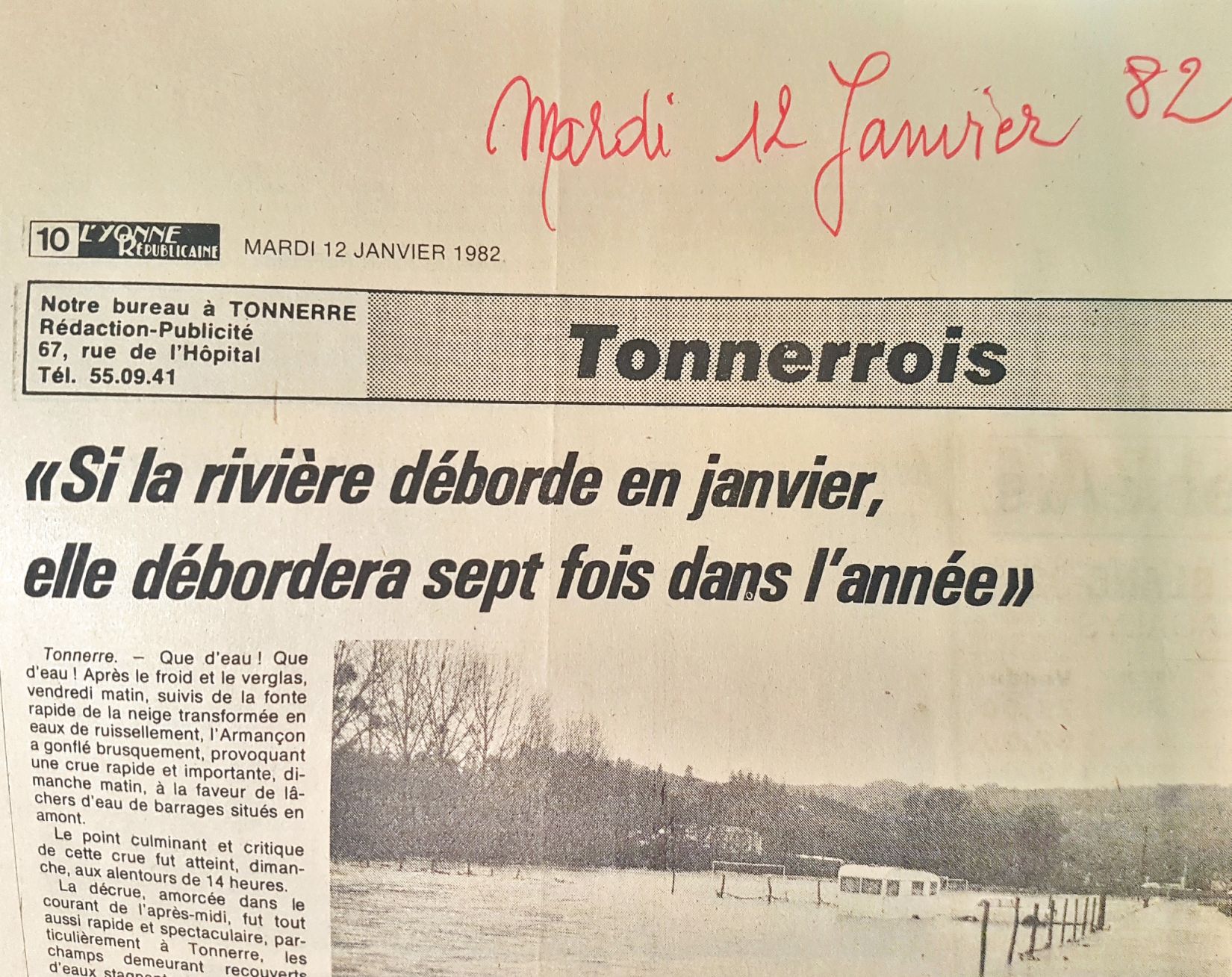

Si la rivière déborde en janvier, elle débordera sept fois dans l’année… Dicton local

L’Armançon – comme l’Yonne – a toujours été sujet aux crues mais l’industrialisation du 19e siècle, en modifiant ses berges avec des murs de soutènement, des remblais, des comblements ou des déviations, en utilisant les terrains initialement prévus comme déversoirs, a profondément changé son cours qui s’est déplacé de plus d’un mètre. Les modifications les plus importantes étant celles dues à la construction de la ligne de chemin de fer… Le mauvais entretien des berges est un facteur aggravant, les propriétaires ne remplissant pas toujours leurs obligations. Arbres, joncs, herbes… envahissent le lit des cours d’eau (Armançon, rus, biefs), les berges sont utilisées comme des décharges sauvages qui, emportées par les crues, causent des dommages aux constructions et créent des îlots artificiels autour desquels s’accumulent les alluvions, empêchant l’écoulement naturel de l’eau. Les propriétaires des usines et industries longeant l’Armançon sont tenus de veiller à la régulation du débit de l’eau grâce à un système de vannes à relever ou à fermer… ce qu'ils ne font pas ou très mal. La Ville et les propriétaires se renvoient donc la balle au fil des ans et les travaux indispensables ne sont pas exécutés.

Pas de "tout-à-l’égout" à l’époque ! Plusieurs lettres adressées à la Ville à la fin du 19e par un pauvre habitant du quartier alertaient sur l'inondation, lors de la montée des eaux, des "cabinets d'aisance" dans le quartier. En 1889, les services d’hygiène et la Ville imposent le curage du bief des moulins (entre le pont Notre-Dame et le pont Saint-Nicolas) car on constate une recrudescence des maladies infectieuses après la crue parmi les riverains de la Petite Venise. Chaque propriétaire des berges du bief est donc sommé par procès-verbal délivré en main propre de faire procéder au curage des boues et vases du bief. Il semble que chacun se soit acquitté de ses obligations…